di Stefano Amoroso

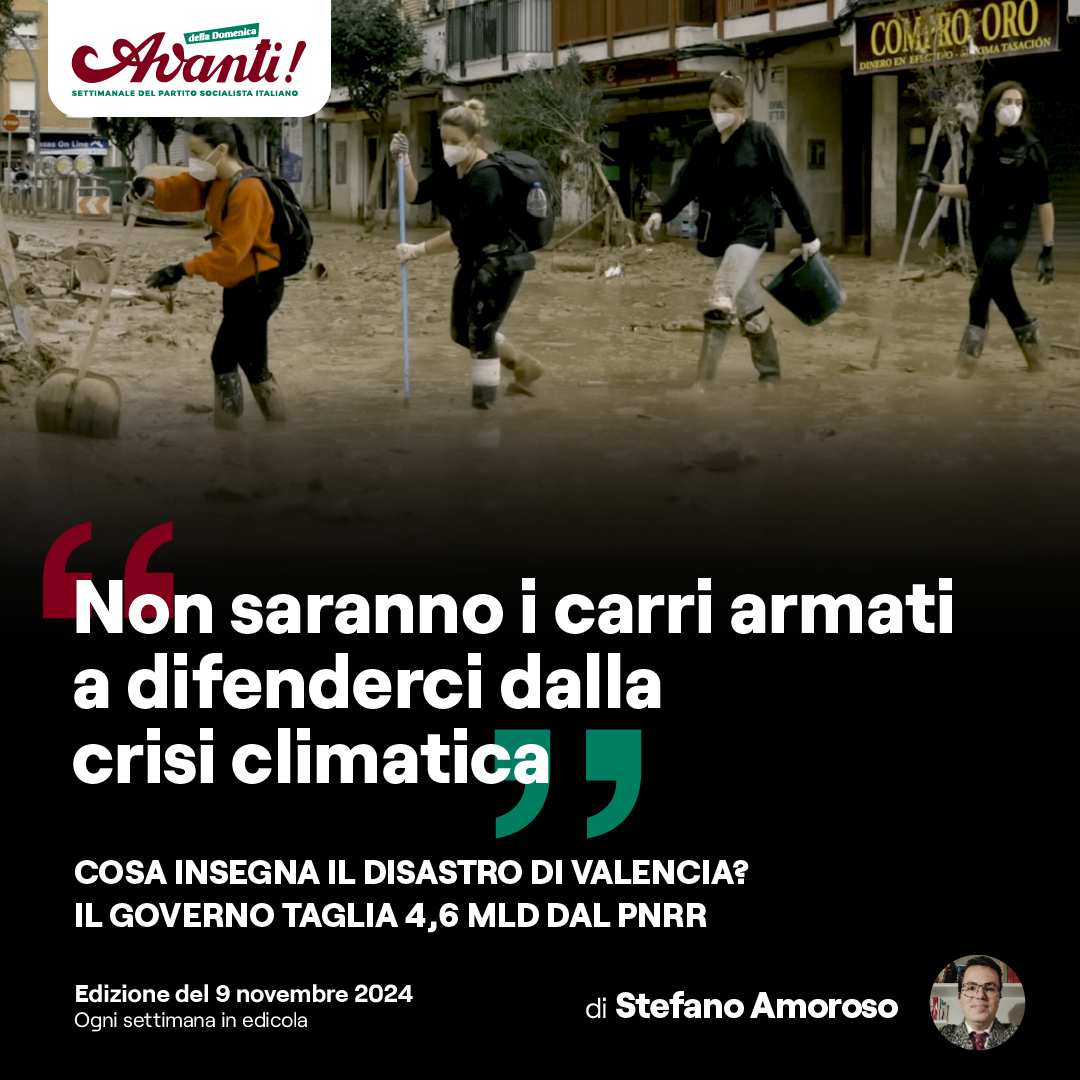

Mai sfidare la natura, ci hanno insegnato gli antichi. Ma noi, piccoli ed arroganti uomini contemporanei, abbiamo dimenticato quella lezione, convinti di poter domare le forze di Madre Natura con le nostre tecnologie ed i nostri soldi. Così, per esempio, a Valencia come altrove, si sono costruite strade veloci vicino ai fiumi senza misure di protezione adeguata contro le piene. Si sono investiti molti soldi nei porti turistici, nelle speculazioni residenziali e nella costruzione di centri sportivi all’avanguardia. E, soprattutto, si è investito in quello che è il sogno di qualsiasi sindaco dell’Europa meridionale, dalla Turchia al Portogallo, passando per Italia e Spagna: costruire dei mastodontici e moderni centri commerciali. Quello che è un modello ormai in piena crisi in Nord America e nel Nord Europa, ancora impazza sulle sponde del Mediterraneo: complice il clima più caldo ed ospitale, che invoglia i cittadini ad uscire, si continuano a creare medie e grandi città commerciali ed outlet dove trovi di tutto a qualsiasi prezzo. Per una tragica ironia della sorte, sono stati proprio i centri commerciali di Valencia e dintorni a trasformarsi nelle peggiori trappole mortali: i parcheggi sotterranei ed i primi piani, sommersi dalle piene improvvise di acqua e fango, hanno rappresentato una trappola senza via d’uscita per quanti ci si trovavano, magari per prendere l’auto e tornare il più presto possibile al sicuro, a casa. Eppure Valencia non è nuova ad alluvioni ed eventi atmosferici estremi: quando piove molto, soprattutto dopo mesi di siccità, le colline di argilla alle spalle della grande città portuale non riescono ad assorbire l’acqua, e la lasciano precipitare verso la costa, mista a fango e sassi. Lo sapevano bene gli antichi romani, che infatti protessero il porto strategico di Valencia con una serie di dighe e vasche di contenimento per l’acqua piovana in eccesso. Queste opere idrauliche, riprese ed ampliate dagli arabi, hanno assicurato per secoli la protezione e la prosperità della città e del suo entroterra. Ad un certo punto, però, con l’arrivo della modernità, abbiamo smesso di curare il territorio e ci siamo concentrati sullo sviluppo tecnologico. Così, dall’ottocento ad oggi, sono state almeno quattro, inclusa quella dello scorso 29 ottobre, le grandi alluvioni che hanno colpito la zona di Valencia. Sia ben chiaro: l’incuria del territorio non è un’esclusiva spagnola. Scene simili, seppur di dimensioni fortunatamente più ridotte, le vediamo con sempre maggior frequenza in Italia, Turchia, Francia, Germania, Repubblica Ceca e dovunque si scateni la furia degli elementi in un territorio fragile, cementificato, senza più argini e protezioni naturali, disboscato. Un altro elemento che deve farci riflettere è la sconcertante mancanza di una chiara catena di comando in caso di emergenze climatiche: chi è responsabile di cosa? È dal 2010, grazie al sistema europeo Copernicus, uno dei più avanzati al mondo, che siamo in grado di sapere in tempo reale come evolverà il tempo atmosferico in ogni più sperduto angolo d’Europa. Da questo punto di vista, le autorità non possono non sapere. E poi? Chi si assume l’onere di dare l’allarme, di mandare i messaggi di allerta sui cellulari dei cittadini e di ordinare l’evacuazione dei luoghi affollati, come scuole, palazzetti sportivi e centri commerciali? Sarebbe auspicabile che ci fossero delle linee guida uniche per tutta l’Unione europea e dei meccanismi rodati. Anche per evitare di lanciare l’allarme quando è ormai troppo tardi, come hanno fatto le autorità regionali valenciane, e peggiorare ancor di più le cose. La terza lezione che viene da Valencia è che la crisi climatica è qui, tra noi, e non ha più senso negarla. Dobbiamo realizzare politiche di lungo periodo per ridurre l’emissione di gas serra nell’atmosfera, e nello stesso tempo dobbiamo mettere in atto politiche di adattamento al cambiamento climatico. Il che vuol dire, principalmente, costruire con più raziocinio, ripristinare quanto più possibile la naturalezza dei luoghi, e non tombare o deviare in maniera sconsiderata i corsi d’acqua. Troppi politici, invece, soprattutto a destra, in Spagna come in Italia, negano l’evidenza della crisi climatica e sottraggono fondi a questa sfida epocale. Esattamente come ha fatto il Governo italiano, che ha tolto 4,6 miliardi dal Pnrr per la cura del territorio, destinandoli all’industria della difesa. Nell’illusione, probabilmente, che possano essere i carri armati e le navi corazzate a difenderci dalla crisi climatica.