di Stefano Amoroso

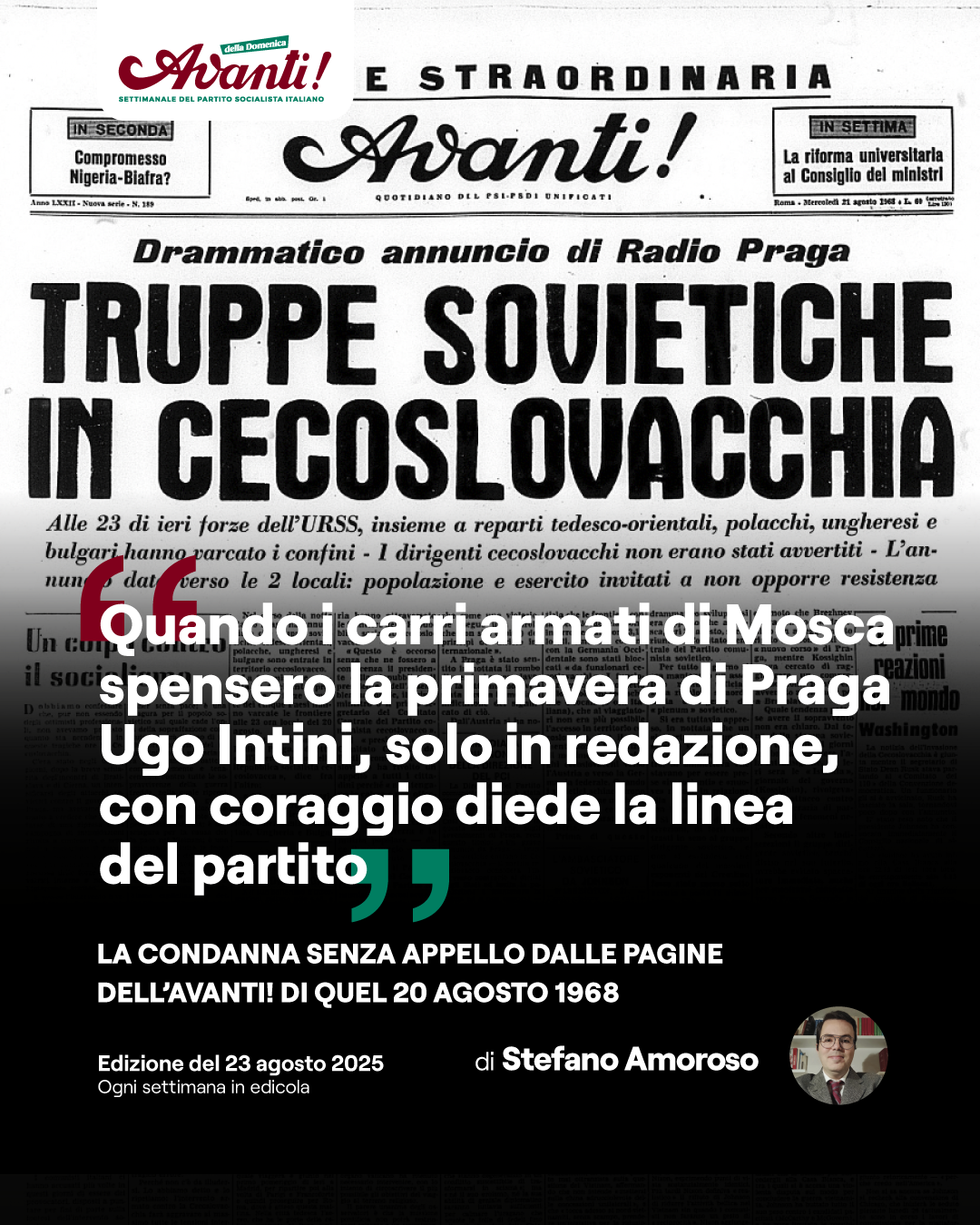

Nella notte tra il 20 ed il 21 agosto 1968 una forza militare imponente, stimata fra i 400 mila ed i 600 mila soldati, e supportata da un numero impressionante di mezzi corazzati, tra i 5 mila ed i 7 mila, invadeva la Cecoslovacchia. La forza d’invasione era guidata dalle truppe sovietiche di stanza nell’ex Germania Est, ma al suo interno c’erano reparti provenienti da tutti i Paesi del Patto di Varsavia. Tutti tranne la Romania, che non volle partecipare alla repressione ed alle violenze verso un Paese socialista e fratello. In Cecoslovacchia era in atto da qualche tempo una stagione di riforme guidate dal leader dell’ala riformista del Partito Comunista cecoslovacco, Alexander Dubcek. Il Paese di Kafka era guidato da vent’anni dal Partito Comunista e faceva parte a tutti gli effetti del blocco sovietico. I cechi e gli slovacchi, inoltre, erano stati tra i pochi popoli che avevano aderito entusiasticamente e spontaneamente al comunismo, per cui né a Praga, né a Bratislava, si erano viste le vaste repressioni che avevano caratterizzato la nascita dei regimi comunisti in altri Paesi dell’Est. Però, raffreddatosi l’entusiasmo, già dalla metà degli anni Sessanta era cresciuto il malumore popolare nei confronti del sistema comunista. Se ne fece interprete l’ala riformista del partito, guidata da Alexander Dubcek, un ex operaio che proveniva da una famiglia che era emigrata prima negli Stati Uniti, e poi in Unione Sovietica, in particolare nel Kazakhstan. Tornato nel suo Paese ed iscrittosi al Partito Comunista, Dubcek era guidato dalla convinzione che il modello sovietico, ed in particolare le aberrazioni staliniane, andassero del tutto abbandonate. Il Cremlino non la prese bene e si convinse che le riforme di Praga avrebbero potuto mettere in pericolo non solo l’esistenza del blocco, ma la stessa sicurezza dell’Urss. Per questo i vertici politici decisero di agire tempestivamente per evitare il concretizzarsi delle riforme previste: non volevano una riedizione dei fatti del 1956 a Budapest, quando il Patto di Varsavia tergiversò prima di agire contro i “riformisti” ed il contrasto sfociò in una guerra aperta che insanguinò le strade del Paese magiaro. Quando i primi dispacci d’agenzia diffusero la notizia dell’invasione della Cecoslovacchia, l’Occidente fu colto di sorpresa. Nella parte democratica e libera d’Europa, in particolare, la gran parte dei leader politici, intellettuali e militari erano in vacanza. Anche la redazione dell’Avanti, storico quotidiano del Psi, era semideserta in quella calda notte di mezza estate. Tra i pochi presenti in redazione in quel momento, e primo a prendere in mano il dispaccio d’agenzia, ci fu un giovane redattore socialista, Ugo Intini. Non era la prima volta che il compianto ex direttore dell’Avanti riceveva per primo una notizia importante ed inattesa, e ne dava conto a tutto il partito ed all’Italia intera: era già successo nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre 1963, quando avvenne il disastro del Vajont che distrusse Longarone ed altri comuni veneti e friulani, provocando la morte di quasi duemila persone. Torniamo alla notte tra il 20 ed il 21 agosto 1968. Erano le 23 circa. I primi dispacci portavano notizie confuse di movimenti di truppe al confine tra la Sassonia, allora Land della DDR (la Germania comunista), e la Boemia, in Cecoslovacchia. Ugo capì subito che stava succedendo qualcosa di grosso e cercò di contattare il direttore Arfè, il vicedirettore, il segretario del partito De Martino e tutto il resto del gruppo dirigente del partito: nulla, tutti irraggiungibili. Si era, del resto, nel pieno delle vacanze, che allora portavano le città a svuotarsi quasi del tutto, con le fabbriche e gli uffici chiusi, e vedevano milioni di italiani in viaggio verso le mete vacanziere: mare, montagna, lago. Per i pochi privilegiati la meta era all’estero. Ugo era solo, ed in quel momento dovette raccontare l’incredibile ed angosciosa vicenda che stava avvenendo sotto i suoi occhi, in definitiva inventandosi la linea del partito. Il risultato fu una netta condanna degli avvenimenti, che sottolineava come, ancora una volta, il sistema sovietico si dimostrasse incompatibile con le riforme e la democrazia. Una dittatura, insomma, che il Psi naturalmente condannava e rigettava. In realtà, già da tempo i socialisti italiani avevano interrotto i legami con l’Unione Sovietica ed il suo sistema di dominio di una parte del mondo, aiutando, sia politicamente che materialmente i dissidenti interni ed i movimenti che s’ispiravano al socialismo democratico. Il Pci, allora guidato da Longo, dopo un’iniziale condanna degli avvenimenti tornò sui suoi passi e scelse il silenzio. Ci vorranno ben dieci anni per gli eredi di Togliatti, per riconoscere che quello che era avvenuto a Praga era l’assassinio, nella culla, di un tentativo di far vivere le riforme socialiste nella democrazia. E ci vorranno ancora altri anni, dopo il crollo del Muro di Berlino nel 1989, perché i comunisti italiani aderissero definitivamente alla socialdemocrazia europea.