di Giorgio Santelli

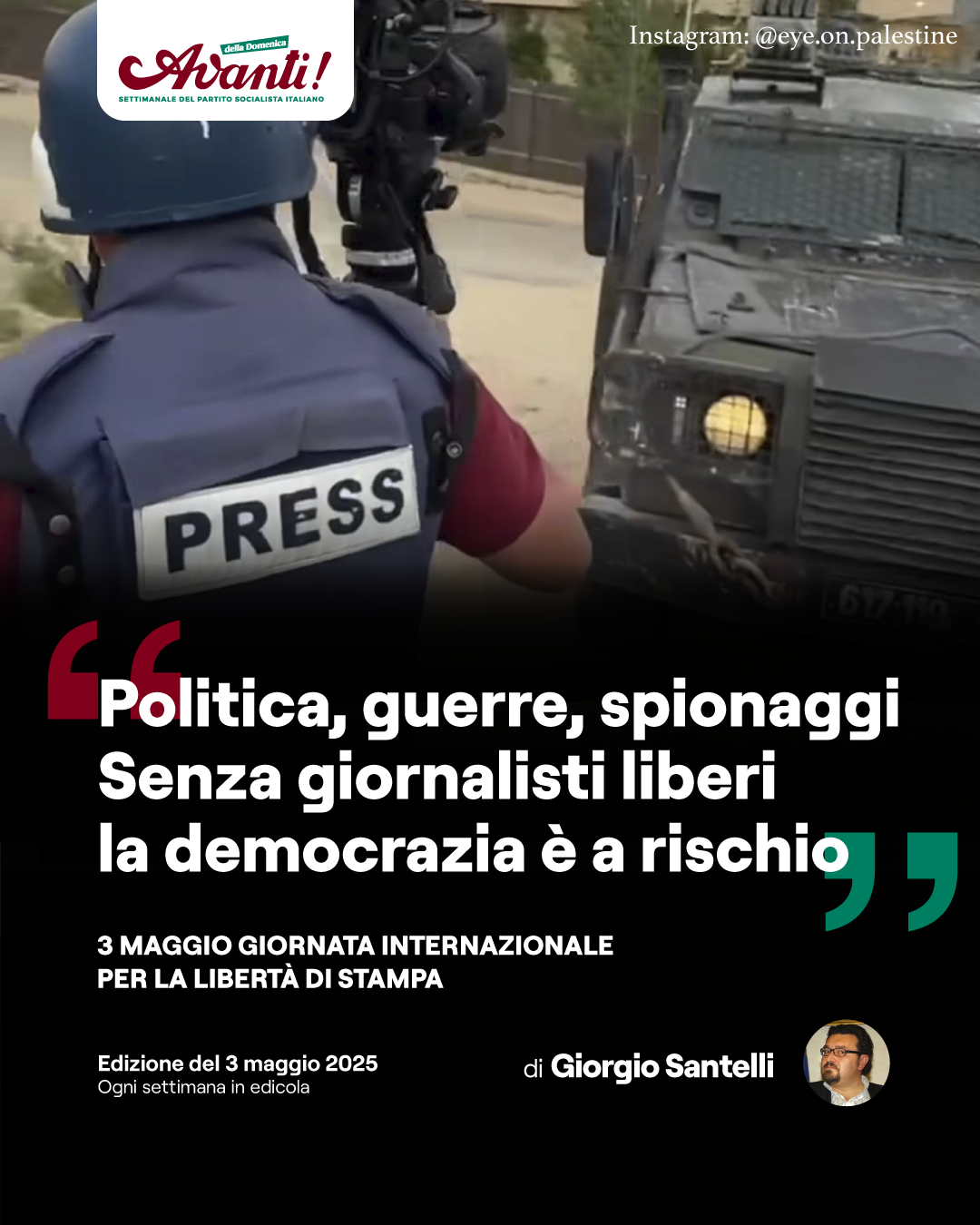

La morte della giornalista palestinese Fatima Hasouna “porta a 212 il numero di giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre, una cifra senza precedenti nella storia moderna dei conflitti”, ha dichiarato il Centro per la Protezione dei Giornalisti Palestinesi (Pjpc). “I giornalisti sono civili. Attaccarli è un crimine di guerra”, ha sottolineato ancora il Pjpc che ha chiesto un’indagine indipendente e “protezione immediata” per i reporter. È quello il luogo più pericoloso al mondo per la libertà di stampa. Questo perché oltre alla morte degli operatori palestinesi, in quella parte del mondo è vietato l’ingresso, da parte di Israele, alla stampa occidentale. Perché quella è una guerra, dove si consuma quello che è stato definito strage di civili o genocidio, che non deve essere raccontato dai giornalisti. Più della metà dei cittadini del mondo vive in luoghi estremamente pericolosi per la libertà di stampa, luoghi in cui lavorare come giornalista significa mettere a rischio la propria vita o la propria libertà, mentre meno dell’8% vive in Paesi in cui la situazione è classificata come “buona” o “soddisfacente”. Se è vero che il giornalismo è il cane da guardia della democrazia, nel momento in cui i dati definiscono uno stato di grande difficoltà della professione, significa dire che è la democrazia, nel mondo, in una grande parte del mondo, ad essere a rischio. Sottoposti a pressioni da parte della politica, dei poteri economici, delle mafie e della criminalità, i giornalisti versano in precarie condizioni. Anche nel nostro Paese, che non riesce ad uscire dalla classifica di “Reporter senza frontiere” che lo colloca tra quelli che vivono in una situazione problematica. Leggi che controllano l’azione dei cronisti, il tema delle querele temerarie che vengono effettuate da chi vuole tappare la bocca i giornalisti, la difficoltà di lavorare nei territori più complicati. Nel 2024 “Ossigeno per l’informazione” ha catalogato 516 giornalisti italiani minacciati. Nel 35% dei casi le minacce ai giornalisti sono arrivate dalle Istituzioni Pubbliche. Un dato davvero allarmante che spiega la difficoltà che la politica ha nel rapportarsi con la stampa.

Il difficile rapporto con la politica

Il servizio pubblico è legato a doppio filo alla politica che ne definisce le risorse, ne controlla l’operato, mal sopportando quel giornalismo di inchiesta che si tenta in ogni modo di regolare. Ma c’è anche una malattia propria del giornalismo, e non è un problema che coinvolge solo il servizio pubblico: quella dell’autocensura perché affrontare temi “scomodi” al potere politico od economico, potrebbe in qualche modo compromettere la carriera. Troppe volte, quindi, i giornalisti si trovano a coprire il ruolo di reggitore di microfono. È un tema che il giornalismo parlamentare sta affrontando da tempo. Sempre più i pezzi nei servizi dei tg nazionali sono un collage di dichiarazioni effettuate di fronte ai microfoni e senza la mediazione giornalistica. Questo quando va bene. Poi accade anche che le dichiarazioni vengono registrate dal politico di turno e girate con un whatsapp alle redazioni politiche. Il ruolo del giornalista viene umiliato. Una volta ci si lamentava dell’assenza della “seconda” domanda. Oggi rischia di non esserci più nemmeno la prima.

La carenza dell’editore puro

L’assenza quasi totale, in Italia, di “editori puri” è un altro nemico della stampa libera. La proprietà della stampa è nelle mani di chi ha troppe volte altri interessi da difendere e il prodotto editoriale diventa strumento di pressione legato alle proprie attività principali. Si è parlato più volte di “statuto dell’impresa editoriale” per provare a svincolare gli interessi “altri” da quelli della corretta e libera informazione. Nonostante anni di discussioni, non si è mai arrivati a risolvere questo problema.

La presenza dell’intelligenza artificiale

L’IA è sempre più spesso il convitato di pietra dell’informazione, un vero e proprio spettro per il giornalista libero. Il quotidiano “il Foglio” ha effettuato una sperimentazione, affidando all’intelligenza artificiale la redazione di articoli. Può essere un aiuto alle redazioni, una cosa “buona” ma senza il racconto del giornalista sul campo l’informazione potrebbe risultare viziata, indirizzata, uniformata. Ma resta un’arma nelle mani di editori spregiudicati che potrebbero scegliere di fare a meno dei giornalisti. Oppure questi strumenti saranno, come si auspica, complementari e contribuiranno ad aumentare il lavoro. In ogni caso, l’intelligenza artificiale, nel giornalismo come in altri settori, non può sostituire la creatività umana.

Le fake news

Nel mondo della disintermediazione giornalistica si è pensato che, attraverso i social, internet, si potesse distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. La notizia senza intermediazione giornalistica sembra quella più vera. Chi si occupa di fake news nelle redazioni sa bene che spiegare che una notizia falsa è molto più difficile che raccontare una notizia vera. Sono ormai lontani i tempi in cui si diceva che una notizia era vera perché “l’ha detto il Tg” o più semplicemente “l’ha detto la televisione”. Si è capovolto il mondo. Internet è ormai giudicata da una parte crescente dell’opinione pubblica il luogo della verità mentre il giornalista non è più l’intermediario che racconta con i propri occhi quel che vede, con correttezza e completezza ma quasi il “manipolatore” della notizia. Forse è questa una delle sfide più grandi che si trova di fronte la libera informazione. Quella veramente libera, si intende.