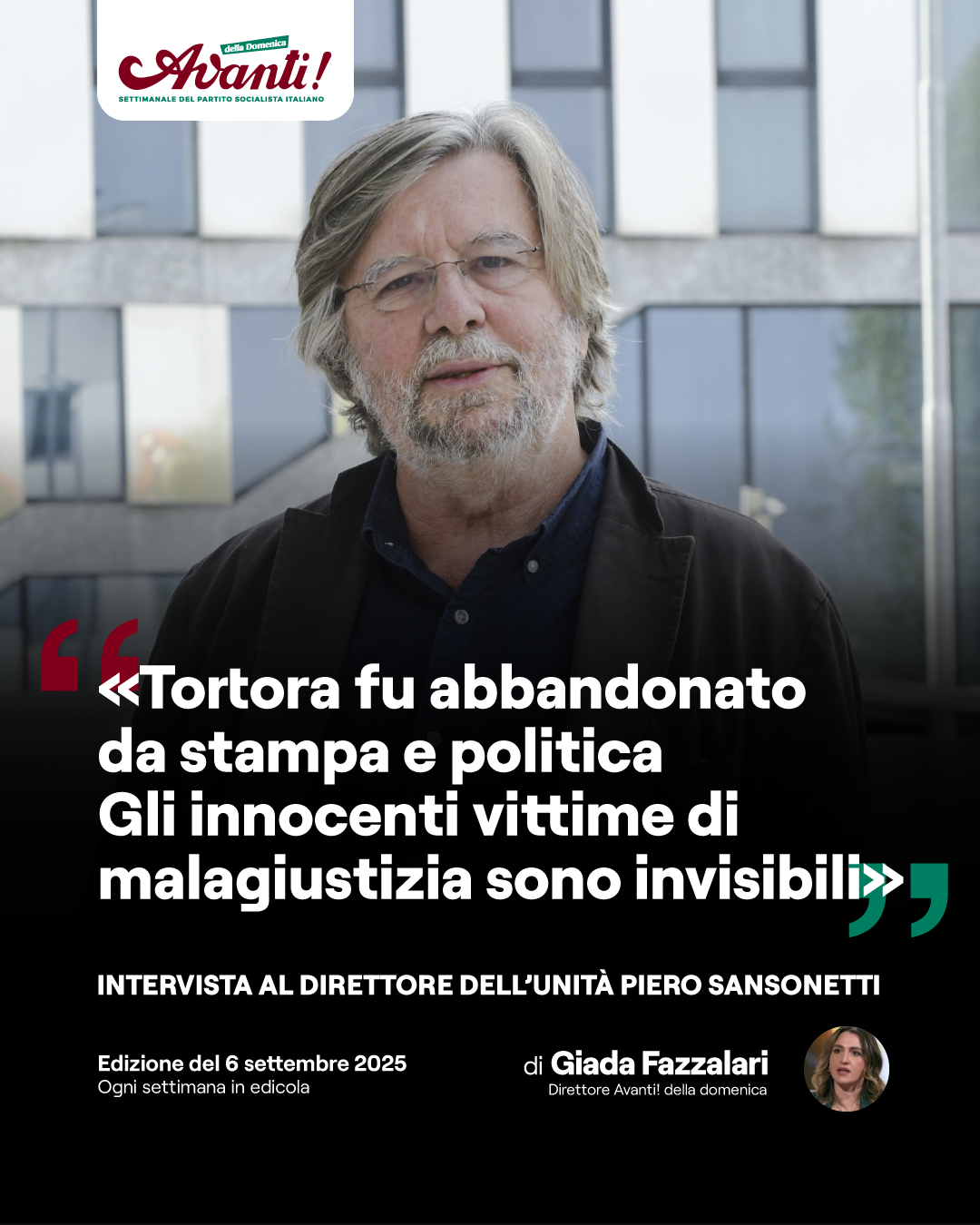

di Giada Fazzalari

Giornalista di razza, non conformista, libero e libertario, Piero Sansonetti ha tracciato una linea garantista nel panorama spesso giustizialista della politica e dell’informazione italiana. È oggi una delle poche voci dissonanti in un coro a volte deprimente del giornalismo italiano.

Marco Bellocchio, regista tra i più “politici” di questa ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ha riscontrato notevole successo con l’anteprima di “Portobello”, serie tv ispirata al clamoroso caso Tortora. L’Italia si riscopre garantista?

«No. L’Italia fa del caso Tortora la giustificazione di tutto quello che è accaduto dopo. È stato un caso clamoroso: Tortora, che era del tutto innocente, fu arrestato, accusato di essere un camorrista e uno spacciatore. Quel che fu più assurdo è che i magistrati che fecero le indagini non riscontrarono nulla e nonostante sarebbero stati sufficienti cinque minuti per capire che era innocente, ha dovuto trascorrere molto tempo in prigione».

All’epoca qualcuno denunciò quel caso di malagiustizia pubblicamente?

«Quasi nessuno lo difese finché non fu provata clamorosamente la sua innocenza e il magistrato che lo assolse criticò durissimamente i pubblici ministeri che avevano fatto quella folle inchiesta. Ma secondo voi, il caso Tortora è un caso isolato? No, ce ne sono centinaia ogni anno non molto diversi da quello. Diverso è solo l’imputato che è meno famoso. Continuamente persone vengono arrestate, messe in prigione, alle volte condannate in primo o in secondo grado, talvolta poi assolte, anche senza prove e con inchieste fatte coi piedi, esattamente come il caso Tortora, ma di questi casi non gliene frega niente a nessuno. Si è garantisti se diciamo che Tortora era innocente? E dei quattro mila casi che durante Tangentopoli si sono rivelati innocenti chi se ne occupa? Nessuno. Bellocchio ha fatto bene a fare questa serie perché è importante raccontarla, ma non riduciamo il garantismo a chi lo dice solo oggi e non lo ha denunciato allora».

Anche tra i giornalisti c’erano voci dissonanti?

«Quasi nessun giornalista ha difeso Tortora. Al netto di Feltri, Montanelli e Biagi».

Impossibile non rilevare che eravamo in presenza di un sistema mediatico che viveva in parte in uno stato di sudditanza rispetto alle veline della Procura. Questa “alleanza” ancora oggi esiste?

«Sicuramente ancora esiste e il caso Tortora costituì una rottura. Prima del caso Tortora erano successe delle cose molto simili e che avevano visto tutta la politica italiana schierata con i giudici».

A cosa ti riferisci?

«Allo scandalo Lockheed, che è di sei anni prima del caso Tortora. Lì si scoprì che erano state pagate tangenti nell’acquisto di alcuni aerei militari della Lockheed e furono accusati tre ministri. Rumor, che era stato anche Presidente del Consiglio, Luigi Gui, della Dc e Mario Tanassi, ex segretario del Psdi. Un putiferio. Tutta la sinistra si schierò a corpo morto per la colpevolezza a fianco dei giudici; Gui fu assolto dalla Corte Costituzionale e Tanassi finì in prigione. Il capo dello Stato Leone fu costretto a dimettersi. Chi fece la campagna contro di loro? Beh, i comunisti e i radicali. Ci credi tu? Un fatto che anticipò di fatto il caso Tortora».

Quindi non è vero che Mani Pulite ha aperto la stagione di quella che viene chiamata “guerra dei trent’anni” tra politica e magistratura…

«C’è sempre stata, ma il caso Lockheed è la prima sconfitta della politica e la prima vittoria della magistratura. Già da allora inizia l’alleanza fra magistratura e sinistra. Il caso è stato clamoroso perché anche i radicali, che poi sono diventati la punta di diamante del garantismo, erano “colpevolisti”. Marco Pannella gridava col solito slogan: “e allora parlaci di Lima”! Sembravano dei 5 stelle».

Esiste una magistratura autorevole, non politicizzata e giudici seri e però la storia si ripete. Ma la stampa giocò il suo ruolo decisivo. In questo giornale abbiamo ricordato i 33 anni dal suicidio di Sergio Moroni.

«La stampa era completamente agli ordini della magistratura. Io non ricordo un solo giornale che non lo fosse. Fino a quel momento l’alleanza fondamentalmente fra sinistra e magistratura c’era sempre stata, soprattutto negli anni ‘70. Il parlamento era spaccato in due però vinceva la politica in quegli anni. Dal ‘92- ‘94 in poi scompare completamente dal mondo politico la parte garantista. In quel momento la politica si arrende, è compatta, sostiene la magistratura e i giornali gli vanno appresso. E il garantismo non esiste più, ma non è mai più rinato, viene ammessa solo l’eccezione del caso Tortora. Ormai tutti sono d’accordo che fu una porcata».

Che ne pensi tu del caso Leoncavallo e Casa Pound? Per il governo la legalità vale per gli avversari e non per gli amici? Che idea ti sei fatto?

«Penso che sia stata una pessima cosa sgombrare il Leoncavallo, perché bisognava trovare un’altra soluzione e perché è un pezzo importante di Milano e penso che sia un fatto positivo che non venga sfrattato Casapound, un’organizzazione di estrema destra fascista e che non è paragonabile a Leoncavallo, però sta lì da molti anni, fanno delle attività, fanno politica. Sarebbe un gesto grave come quello dello sfratto del Leoncavallo. Sono fascisti: ma non siamo in grado di tollerarli?».

Dopo il 7 ottobre sei stato con l’Unità uno dei pochi giornalisti a capire subito che la reazione di Israele sarebbe stata “sproporzionata”, termine oggi diventato quasi un eufemismo. Sono passati quasi due anni: cosa è cambiato nell’opinione pubblica e nella reazione della classe dirigente?

«Il 7 ottobre è stata la più feroce azione terroristica che noi conoscessimo fino a quel momento dopo le torri gemelle. Un attacco terroristico feroce, sadico, che non ricordo nella storia del terrorismo. Però bisogna anche fare un po’ di attenzione: il terrorismo è una cosa seria, non è solo un insulto. Talvolta il terrorismo è lotta di popolo, lotta per indipendenza nazionale. È inutile usare questa parola per risolvere il problema degli scontri armati. Nel caso del 7 ottobre la caratteristica è che non fu uno scontro armato ma fu un’azione di annientamento deliberato dei civili. A questo attacco si è risposto con il più furibondo e potente terrorismo di tutta la storia che conosco, perché oggi l’esercito israeliano è la più grande e potente organizzazione terroristica esistente, paragonabile a nessun’altra organizzazione. Sono incredibilmente potenti, è un’organizzazione terroristica armata in gran parte dagli Stati Uniti e in parte anche dell’Europa e in parte dell’Italia».

E il nostro governo quali iniziative può intraprendere?

«Il governo italiano non può fare molto, non si capisce perché non debba riconoscere lo Stato di Palestina».

Sarebbe in effetti un gesto politico potente e simbolico.

«Purtroppo quasi unicamente simbolico. Quasi tutti i Paesi europei stanno riconoscendo la Palestina, noi no. Del resto anche quella parte di opinione pubblica, di stampa e di politica che fino a qualche mese fa era a corpo morto con Israele comincia a traballare. Io ho sentito addirittura Paolo Mieli in televisione dire che la reazione di Israele non è ragionevole, anche questo è un eufemismo. Tutta la discussione pubblica è se si tratti di genocidio o di un massacro. A me che me ne frega come lo vogliamo chiamare».

Il divieto ai giornalisti internazionali di entrare a Gaza e l’uccisione mirata dei colleghi palestinesi è una strategia precisa del governo israeliano per bloccare l’accesso alle informazioni?

«Quando c’è una guerra ciascuno fa una sua politica di propaganda. In questo caso però non è solo una politica di propaganda, perché viene fatta attraverso il divieto dell’informazione, e l’uccisione dei giornalisti arabi. In che modo questo sia compatibile con la democrazia io non lo so. Quando leggo che Israele è l’unica democrazia esistente in quella parte del mondo, vorrei anche sapere perché. C’è l’apartheid, ammazzano i giornalisti, settemila detenuti amministrativi che non sono stati giudicati dai tribunali. Se la democrazia è solo dove si vota, allora c’è in tutto il mondo la democrazia. Se la democrazia è una cosa un po’ diversa e legata soprattutto allo stato di diritto e al diritto internazionale, Israele non è un Paese da considerare democratico».