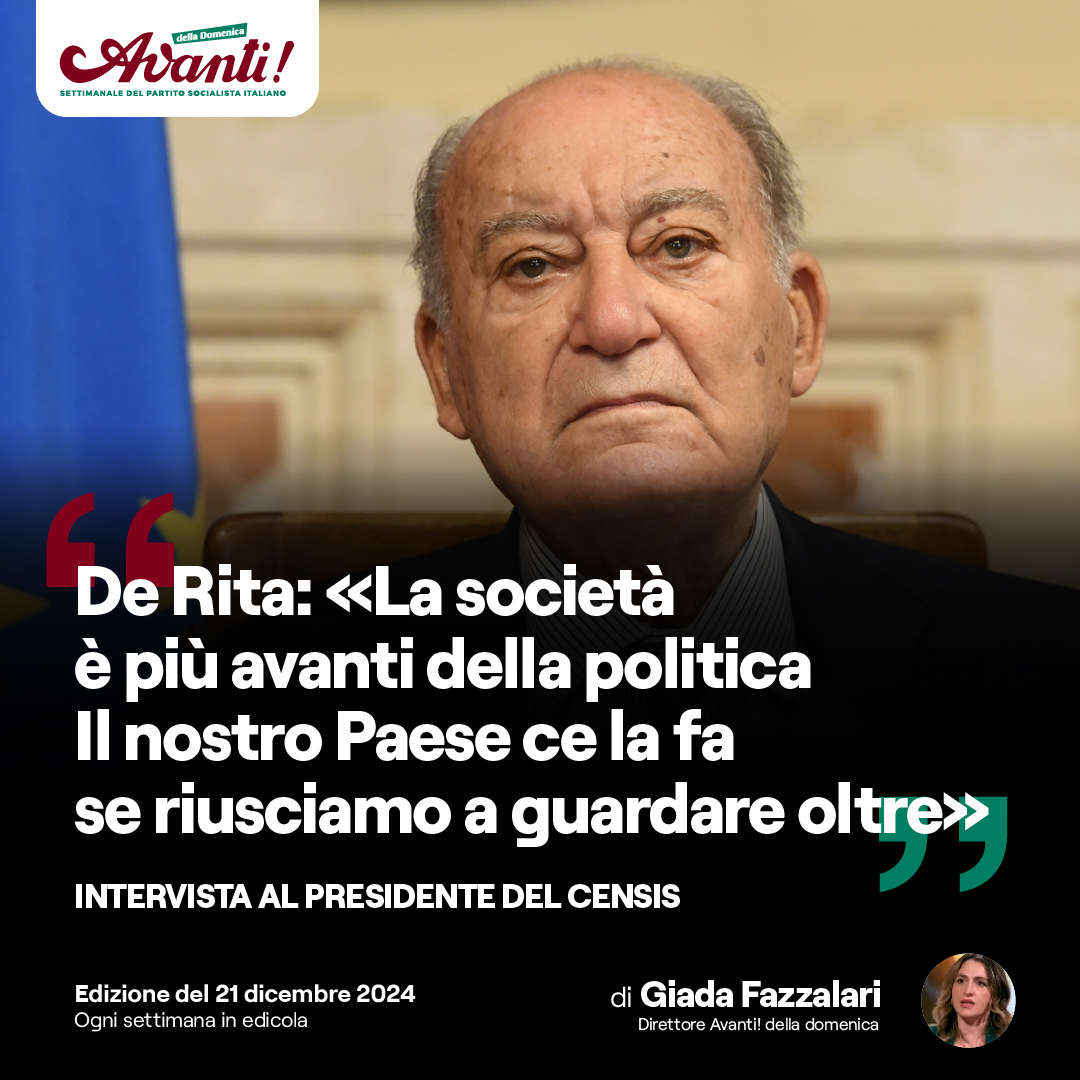

Da mezzo secolo nessuno come lui racconta l’Italia che cambia, osservando e fotografando la società che si evolve. E lo fa fornendo, di volta in volta, parole chiave sempre nuove, che sono la perfetta rappresentazione dell’epoca che stiamo vivendo. Il presidente del Censis Giuseppe De Rita è senza dubbio un maestro, come si dice con un’espressione che non molti meritano.

Presidente, c’è stato un momento di significativo cambiamento per il nostro Paese, che è il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Che eventi simili a questo ritroviamo nell’ultimo mezzo secolo?

«Nella lettura che faccio io della società italiana della metà del secolo scorso, c’è un momento di essenziale cambiamento che ritroviamo all’inizio della prima Repubblica: il dopoguerra. Fu un momento in cui è emersa la capacità di tutti noi come società – come “ente storico” avrebbe detto Felice Balbo – di “andare oltre” quello che avevamo davanti. Le macerie della guerra, la sconfitta morale dell’8 settembre, una guerra civile tra di noi, tra Resistenza e post-fascismo. Eravamo a terra e in quel momento è scattato quel meccanismo che esiste ancora nel Paese».

C’è stato un momento, prima del ’93, particolarmente critico?

«Gli anni ‘70, anni di crisi enorme. Pensi che abbiamo avuto dal ‘69 al ‘71 tre autunni caldi, con tre scioperi generali, la gente in piazza, il terrorismo, la crisi delle aziende straniere che lasciavano l’Italia perché avevano paura che arrivassero i comunisti, l’assassinio di Moro, l’inefficienza della macchina burocratica a difendersi dal terrorismo. Fino poi all’ ‘81 in cui siamo, appunto, andati oltre».

E cosa successe?

«Abbiamo ripreso fiato. Esistono dei momenti in cui è essenziale scaricare le emozioni. E noi come società ne avevamo accumulate tante, miste al sentimento della paura: paura del terrorismo, della crisi economica, della distruzione delle aziende italiane. Ecco, il craxismo arriva in quel momento, è stato un modo per rifiatare e ricominciare a respirare: Proudon, “meriti e bisogni”, politica di respiro internazionale. Tante cose nuove. Il ciclo della storia non era più quello di pura sopravvivenza ma di ripartenza. È stato un modo per andare oltre gli anni ‘70, difficili e faticosi. La fine della prima Repubblica nasce da questo lungo processo».

Chi è che interpreta questo processo?

«Due culture diverse: quella cattolica democristiana che, in linea con l’idea degasperiana, semplicemente “accompagnava” la società che cresce. E dall’altra parte ci fu la cultura craxiana, una cultura di origine riformista e di sinistra, che invece aveva l’idea di guidare la società. La differenza tra democratici cristiani e riformisti era, appunto, “chi guida la società”. La concezione della politica negli anni ‘80 si gioca tutta su questi due punti: se “allevare” la società che evolve o la politica di un grande partito. L’arrivo di Tangentopoli diventa la rottura delle due culture di governo: la cultura democristiana e la cultura del craxismo, visto come invece ciclo nuovo, perché in fondo Craxi pensava a un’Italia oltre quella che aveva ereditato. Entrambe avevano il mito dell’oltre, un mito della modernità e della vita costante, una sensazione che ciascuno di noi prova».

A lei è successo in modo memorabile?

«Se pensa che io ho fatto parte di un gruppo di quattordici licenziati dallo Svimez nel ‘63 e ci siamo ritrovati per strada improvvisamente… La strada era: andare a casa o mettersi in proprio superando la paura del futuro e la sicurezza del lavoro dipendente. È nato così il Censis».

Dicevamo: e dunque il ’93.

«Distruggere la prima Repubblica è stata una mossa antistorica, cioè la volontà di smentire la capacità di andare oltre. Il fatto più dirompente nella prima Repubblica dal ‘45 al ‘93».

C’è ancora nella classe dirigente di oggi questa capacità di andare oltre che era stata decisiva in quegli anni che lei ci ha raccontato?

«Il problema per me più pericoloso è che non ci sia nella società. Fino ad ora c’è sempre stata, se pensiamo a come abbiamo reagito alla crisi finanziaria del 2015, o alla pandemia del 2020. Però i problemi che abbiamo in questo momento sono tutti su come andiamo oltre l’attuale situazione. È noto, ad esempio, che abbiamo i salari più bassi d’Europa. La signora Meloni dice che c’è una crescita dell’ occupazione. Però qualcosa non funziona, se cresce l’occupazione e non il reddito. Evidentemente l’occupazione non è di qualità e bisogna lavorare sull’emersione del lavoro precario con salari più alti. È probabilmente l’oltre in cui dovremmo misurarci».

E invece?

«E invece il capo attuale della Cgil dice: “noi vogliamo fare la rivolta sociale”. Questo è oltranzismo non è un oltre. Bisognerebbe superare la dimensione bassa dei salari, chiedendo, da sindacalista, un tavolo al governo o un confronto, anche aspro, con Confindustria».

L’ultimo rapporto Censis ha fotografato un’Italia che galleggia, che ha paura…

«La sindrome attuale italiana è quella di non andare mai troppo verso l’alto, mai troppo in basso. Vivere in un galleggiamento in cui, mentre altri Paesi hanno picchi di espansione al 3 – 4 percento, noi siamo inchiodati allo 0,5, in una condizione di totale medietà. Il problema è che la linea di galleggiamento è più bassa di quella di una volta. Quindi dobbiamo reagire. Un nodo che non è soltanto politico, ma di motivazione di tutta la macchina sociale».

È appena uscito un suo libro-intervista che si chiama “Oligarca per caso” e tra le altre cose lei sostiene che c’è un’autopropulsione nel Paese che spesso viene governata e a volte no. In assenza di una classe dirigente di qualità, che strada può prendere questa autopropulsione?

«Il problema è garantire che ci sia. Ad esempio nel ‘93- ‘94 l’impressione era che l’autopropulsione andasse fermata. Il moralismo dei magistrati è stato quello di voler fermare la macchina dell’immoralismo e della corruzione. Invece l’autopropulsione è continuata ed è lì che sta la ricchezza di questa società. Attenzione alle culture che vogliono fermare questo processo. La classe dirigente deve cavalcare e guidare l’autopropulsione ma se non c’è l’autopropulsione, non c’è politica, c’è soltanto un dispendio di energie. Se lei pensa agli interventi degli ultimi governi, sono solo bonus e prebende…».

Lei ha l’impressione che la politica abbia smesso un po’ di elaborare la proposta politica e si sia fatta trascinare da quello che lei ha chiamato “opinionismo”?

«La politica deve difendere se stessa, ormai è diventata un’onda di opinione e questo è il vero pericolo, la vera malattia della politica. La verità è che non c’è neppure una cultura dell’opinionista-intellettuale. Oggi, aprendo un giornale qualsiasi, si ritrova una venticinquina di opinionisti che parlano di tutto e di tutto un po’: è l’esatto specchio di una politica che vuole vivere d’opinione, creando il rimbombo sui social. L’attuale Presidente il Consiglio è un soggetto tipico dell’opinione. Si è fatta da se stessa ma sull’onda di opinioni. Poi è esploso il fenomeno, si è imposta ed è diventata quello che è. Fino a quando la politica sarà frutto di onde d’opinione, non sarà politica ma un’altra cosa: gestione dell’opinione. Il discorso di Meloni ad Atreju è esattamente questo: attacchi, il rapporto con Trump-Biden, l’Europa… non è un programma. Ora ha detto che sarà l’anno decisivo delle riforme: vediamo, perché è la prima volta che lei esprime una volontà politica».

Ma come incide tutto questo nella capacità di governare un Paese?

«Lei non deve mai pensare che la politica sia qualcosa di estraneo alla società, o che stia al di sopra, che la capisca e la guidi. La società è un soggetto più forte della politica. E la politica oggi deve governare un soggetto che è più forte di lei, mentre invece avrebbe l’ambizione di poterla governare. Le racconto un aneddoto, un battibecco con De Mita. Mi diceva: “non puoi spiegarmi la società, io sono un politico e devo avere una intuizione. Non mi rompere le scatole, faccio da solo”. Aveva veramente l’ambizione del primato della politica rispetto alla società. E invece i suoi errori furono proprio sul fatto che non aveva nessuno che gli spiegasse la società».

È stato sempre così? la società al di sopra della politica?

«Sì, ma con un inciso. Il primato della politica, se riconosce che la società, come ente storico, va per proprio conto, può prendere delle decisioni coerenti, ma non può prendere delle decisioni distaccate. Le faccio un esempio. Pensi alla nascita dell’economia italiana nel dopoguerra: da una parte c’è stata una proliferazione di piccole imprese e al tempo stesso un mantenimento stretto delle imprese di Stato, che non era facile, perché gli americani avevano chiesto che si smantellasse Eni, l’Iri, il sistema bancario. De Gasperi disse di no, perché non voleva rompere l’equilibrio tra pubblico e privato. È lì il punto. Se sei un politico che conosce il sistema, su alcune cose puoi politicamente giocarti tutto, anche restare con le aziende di Stato pure se gli americani non lo vogliono. Altrimenti, no. È così che si esercita il primato della politica».

C’è qualcosa che è rimasto uguale dal dopoguerra ad oggi?

«Il “paesone”, cioè la dimensione comunitaria del Paese. Così come il valore della casa, essere casalinghi e guardoni. Lo dico con qualche disprezzo intellettualistico, ma sono due caratteristiche che non sono mai cambiate. Basterebbe vedere i giornali, sono pieni di chiacchiere da guardone. Pensi alla vicenda Sangiuliano che ha occupato paginate di giornali».

Ci siamo visti due anni fa e le ho chiesto come vedeva la l’Italia del 2023. Lei mi ha risposto che preferisce fare fenomenologia e non previsioni. Allora, per non imbattere nello stesso errore, oggi le chiedo: cosa augura all’Italia del 2030?

«Di trovare l’oltre da attraversare. Perché se noi troviamo l’oltre, ce la facciamo».