di Andrea Follini

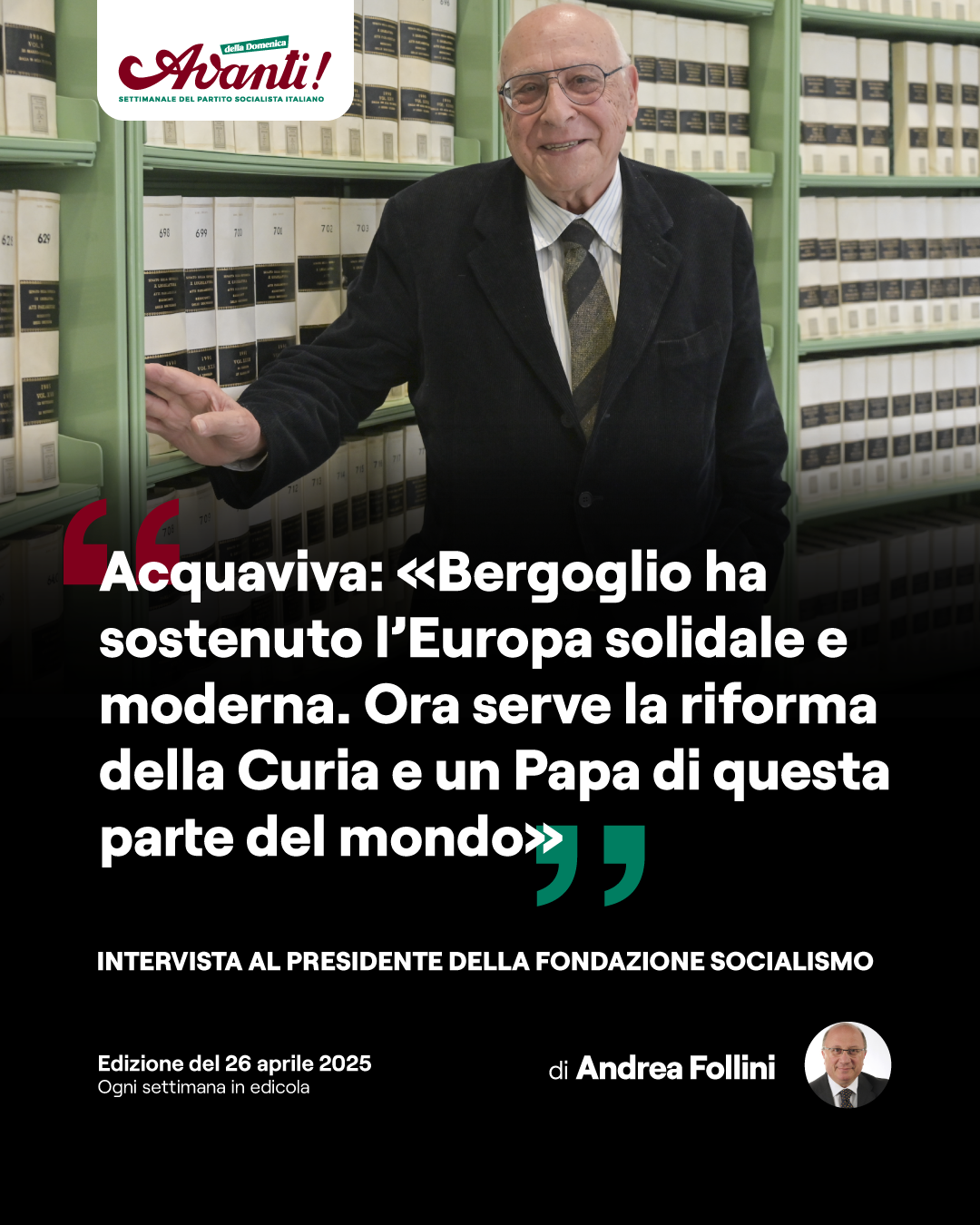

Gennaro Acquaviva ha ricoperto negli anni sessanta importanti incarichi all’interno delle Acli. È stato tra coloro che tra la fine degli anni sessanta ed i primi del ’70, fondarono il Movimento Politico dei Lavoratori confluendo poi, con altri cattolici, nel Psi di Bettino Craxi di cui, dal 1976, diventa il capo della segreteria. Grazie alla sua esperienza ed ai suoi contatti in Vaticano, ha potuto dare un contributo rilevante alla definizione del Concordato tra Italia e Santa Sede nel 1984.

La morte di Francesco ha scosso il mondo, sebbene tutti fossero a conoscenza delle sue condizioni di fragilità; un pontefice molto amato.

«Su questo non c’è dubbio. Basta guardare l’atmosfera che accompagna queste ore e lo spazio che è stato dato dagli organi di informazione alla morte di Francesco; ma bastava anche vedere i volti dei fedeli in questi giorni in piazza San Pietro; è stato un Papa sicuramente amato dalla cristianità ed in generale dal mondo intero».

Con la sua morte la Chiesa perde un pontefice definito “riformatore”, non tanto nella dottrina ma del mandato ecclesiale.

«È necessario fare una distinzione. Prima di tutto ricordare come nasce il pontificato di Papa Francesco. Nasce dopo una crisi forte, visibile; le dimissioni di un Papa, Benedetto, che praticamente se ne va compiendo un atto estremamente innovativo, quasi mai visto nella storia bimillenaria della Chiesa, perché non ce la fa più a gestire la Curia, ovvero il centro del potere clericale della Chiesa cattolica. Questa dichiarazione di impotenza porta Bergoglio al soglio di Pietro, su questo non c’è dubbio, credo che ormai sia visibilissimo. Il problema è che questo compito che doveva essere naturalmente assolto dal nuovo Papa, cioè la riforma della Curia, del rapporto tra Roma papale e la Chiesa universale ed i suoi problemi, non è stato di fatto assolto. E rimarrà in capo al nuovo Papa. Papa Francesco non ha conquistato quell’obiettivo per cui almeno teoricamente era stato immediatamente eletto Papa. Ma ha svolto un ruolo notevole, che gli viene riconosciuto straordinariamente in modo generalizzato dall’intera umanità, sui contenuti del Vangelo, sul messaggio di Cristo, sulla modernità ed attualità del cristianesimo e della sua indicazione di vita e di progresso, e poi sulle relative ricadute umane che ciò comporta»

Un pontefice molto vicino agli ultimi, agli emarginati, legato alle periferie del mondo, che volva una Chiesa povera per i poveri, come disse poco dopo la sua elezione. Dava fastidio questo suo spendersi per gli ultimi in modo così plateale?

«No, non dava fastidio. Ma probabilmente dava una relativa incongruenza all’obiettivo. Ad esempio sulla democrazia liberale: era un tema sul quale il Papa tentava di svicolare, eppure era dentro lo spirito del Concilio Vaticano II, in modo determinante. Il mondo moderno, quello di questi nostri difficili anni, quello nato dopo il crollo del muro di Berlino, e poi della crisi che si ripercuote nella stessa anima della politica, pretende un messaggio forte dal cristianesimo, che sia impegnato, che sia dentro l’attualità della politica. Cioè noi abbiamo forse dimenticato che il concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede voluto da Craxi allora Presidente del Consiglio, ha innovato rispetto alla tradizione dei concordati, introducendo una frase al primo punto, prima ancora degli articoli numerati, dove si indica che Italia e Santa Sede sono solidali ed uniti nella difesa ed il rafforzamento del bene del Paese. Ora, questa collaborazione pretende una buona politica, che ci sia azione dentro alla politica. “Fare politica è il primo atto di carità di un cristiano” diceva Paolo VI; e questo oggettivamente nella predicazione del Papa sembra essere stato laterale, non centrale».

Francesco, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina in particolare, ma anche prima in più occasioni, ha sempre richiamato alla necessità della pace; una pace che fosse giusta, in ogni parte del mondo. Perché la guerra, diceva, non porta mai a nulla di buono. Anche questa è una caratteristica che ha contraddistinto il suo pontificato.

«Non c’è dubbio. Sulla guerra è stato di una chiarezza, di una determinazione, immense, nel predicarla e nel descriverne i danni, materiali e morali, che essa comportava. Io sono rimasto male solo quando, appena dopo l’invasione russa dei territori ucraini, l’ho visto andare innocentemente, a bordo della sua utilitaria, lungo via della Conciliazione, all’ambasciata russa presso la Santa Sede. E da lì l’ho visto uscire senza risultato; la sua anima generosa, la sua anima cristiana, apostolica, lo spingeva ad andare a parlare al nemico dichiarato, che aveva invaso poche ore prima il territorio ucraino e stava ammazzando ingiustamente molti civili. Andava a dire a braccia aperte che Cristo avrebbe salvato tutti insieme. Fu per lui sicuramente una sconfitta clamorosa e dolorosa. A distanza di qualche anno, mi spiace ancora per quella sua scelta così troppo semplicistica».

Il cristianesimo ed un po’ anche il socialismo di fine ‘800, hanno richiamato tutti alla necessità di guardare agli ultimi; penso ad esempio alle società di mutuo soccorso socialiste nate per affrancare ed emancipare i più deboli, i poveri, dalla loro condizione, prospettando una alternativa di miglioramento delle proprie condizioni: un messaggio non dissimile a quello evangelico. E nemmeno distante dal pensiero, attualizzato, di Francesco. Possiamo quindi azzardarci a dire che Francesco era forse un po’ socialista?

«Mah, non credo che possiamo spingerci fino a questo. Sicuramente era un po’ con la tendenza al peronismo; di questo lo hanno più volte accusato. Ma d’altronde lui era figlio di quella forma educativa; lui era cresciuto in quel tipo di società. Questa ambigua condizione di un cristianesimo a servizio del sociale e di un sociale peronista appunto, quale era quello nel suo Paese, l’Argentina, lo poneva in condizioni di difficoltà. Noi forse in Europa ed in Italia abbiamo una idea più precisa; noi socialisti in Italia lo abbiamo più volte dichiarato: l’idea centrale dalla seconda metà dell’800, da quando l’Italia pian piano tenta di riscattare questa situazione di privazione di libertà e di durezza di vita da cui un intero popolo di lavoratori è condizionato, lega inevitabilmente tra loro il cristianesimo praticato, il cattolicesimo diffuso e le sue forme parrocchiali ed il socialismo delle origini, delle leghe, delle iniziative di sostegno elementari originarie; sono della stessa matrice, sino quasi alla liturgia. Pensa che il primo deputato socialista nel parlamento del Re, Andrea Costa, ha fatto opera di proselitismo socialista esattamente come facevano i parroci all’epoca. Perché il popolo, con poca cultura e molta sofferenza, conosceva solo quella ritualità: ecco che trovarsi davanti chi, con semplicità, parlava loro un gergo comprensibile, ha consentito una ampia diffusione del socialismo. Per costoro, l’iscrizione al partito diventava una sorta di battesimo; l’organizzazione di un incontro, di una riunione, era vissuto quasi fosse un momento antecedente la messa. Questo di Costa era un metodo che rimase nel tempo; ma era soprattutto un modo per stare dalla parte degli ultimi, degli sfruttati, di coloro che mancavano di tutto: era l’umanità insieme alla politica».

Cosa ci aspetta ora, secondo te? Una Chiesa che continuerà sull’impulso che Francesco ha dato in questi dodici anni, cioè una Chiesa che lui definiva “in uscita”, ossia aperta al mondo? Oppure, come sta succedendo anche in politica nel mondo, prevarrà una linea conservatrice?

«Per capire questo sarà fondamentale il Conclave. Un Conclave purtroppo mal preparato da Francesco, perché questi cardinali non si conoscono tra di loro. Sono di una cultura e di una tradizione di Chiesa diverse e lontane, e non avranno a disposizione molto tempo, prima della loro clausura, di conoscersi meglio. Ciò renderà tutto più difficile; anche l’individuazione del successore. Io auspicherei un nuovo pontefice italiano o europeo; perché il primato petrino, dentro alla Chiesa universale, deve trovare un proprio equilibrio nella realtà di una Europa moderna, di una Europa solidale. Che è anche l’Europa di Papa Francesco, che l’ha sicuramente sostenuta. Basti pensare a quanto sia stato importante per l’Italia ed il mondo Paolo VI, per non parlare di Pio XII: sono stati Papi molto vicini al popolo. Serve un Papa capace di comprendere la realtà e anche di costruire una squadra tale da poter arrivare a chiudere i capitoli non chiusi dai suoi predecessori, a cominciare dalla riforma della Curia; impegno che deve essere assolto».