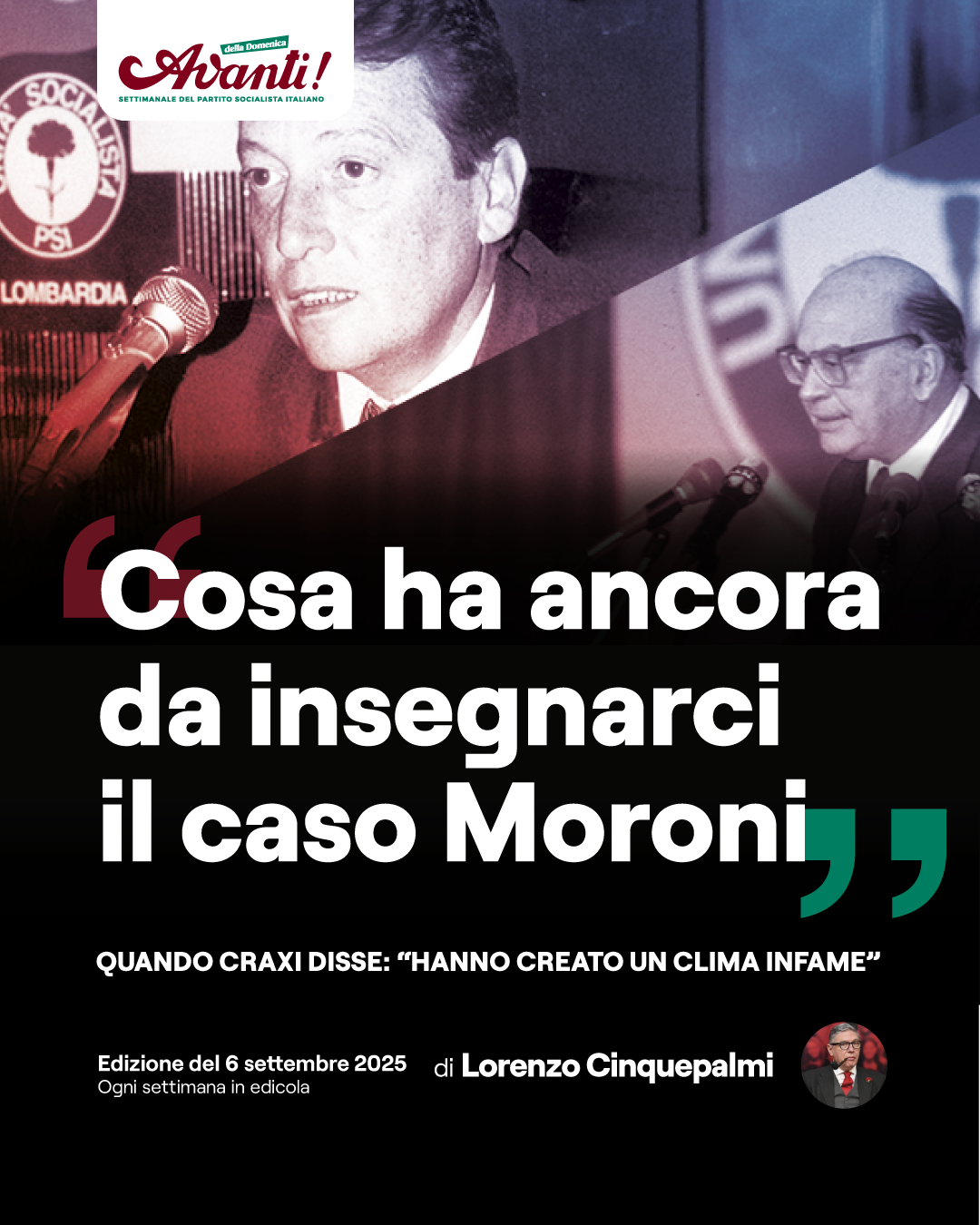

di Lorenzo Cinquepalmi

«Non mi è estranea la convinzione che forze oscure coltivino disegni che nulla hanno a che fare con il rinnovamento e la “pulizia”». Così scriveva, nella sua lettera al presidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Sergio Moroni, il compagno Sergio Moroni, poco prima di impugnare l’arma con cui avrebbe compiuto il gesto che sperava scuotesse animi e coscienze ormai sorde alle parole sempre più flebili di una classe politica sotto attacco e incapace di organizzare una resistenza efficace. Quella di Sergio, che il dichiarato sacrificio della propria stessa vita riuscisse ad arrestare la frana del suo mondo, è rimasta un’illusione: solo due anni dopo, la politica italiana era rappresentata da partiti deboli e fragili, da leader spregiudicati e senza ideali, da un elettorato volatile, disinteressato e avviato all’erosione. Erano le premesse per un processo di sgretolamento della democrazia che continua inarrestabile dal 1992 e che ha reso la società italiana sempre più inerme nei confronti degli appetiti del potere finanziario internazionale. I grandi partiti di massa organizzati sarebbero stati un ostacolo insormontabile per i programmi di spoliazione del patrimonio collettivo italiano, né sarebbe stato ipotizzabile un loro superamento per via politica in tempi accettabili per i propositi rapinosi di quelle entità, che hanno sempre fretta e considerano i tempi dei processi storici sempre troppo lenti. Ecco perché, della bellissima lettera di Sergio, dopo trentatré anni, tra i brandelli delle emozioni che ancora suscitano le sue parole e il suo gesto, ciò che di più profetico sopravvive è la sua convinzione che dietro alle sedicenti mani pulite si muovessero coscienze sporche, le mani delle quali aspiravano a essere piene della ricchezza degli italiani. E ancora oggi, dopo il saccheggio dell’industria di Stato e l’orgia di privatizzazioni che ha smantellato i pilastri economici dello stato sociale, trasferendo enormi flussi di denaro dall’interesse collettivo a quello di pochi fantasmi evanescenti e inafferrabili, il mantenimento di una condizione in cui è frantumato ogni equilibrio tra la voracità del capitale e la dignità delle persone dipende dalla debolezza della politica, ovvero dallo sviamento delle masse dalla partecipazione alla vita pubblica, dal mantenimento delle organizzazioni politiche in uno stato di sostanziale indigenza che impedisce ogni iniziativa di riavvicinamento ai cittadini, dal perpetuarsi di un sistema che garantisca l’assoluta mediocrità delle leadership, incatenate all’interesse della sopravvivenza individuale dei singoli figuranti e completamente disertate da qualsiasi individualità. Oggi come allora, il manganello che si abbatte su ogni testa che rappresenti anche solo il pericolo di un mutamento dell’assetto fallimentare appena descritto, rimane l’azione giudiziaria. Il potere celato, quelle forze oscure che Moroni aveva percepito di cui aveva scritto al presidente Napolitano nella sua ultima lettera, mantiene un legame con una parte minoritaria ma sufficiente della magistratura, costituita da individui a cui garantisce un destino in cambio del quale ottiene che ogni velleità di democrazia partecipativa reale sia annichilita. In fondo, il sistema è costruito in modo da pagarsi da sé, dal momento che le manganellate inflitte attraverso l’asse mediatico giudiziario rappresentano al tempo stesso il propellente del motore che muove le carriere dei manganellatori. Al potere, dunque, basta assicurare che vi siano sempre media funzionali al disegno e che vi siano sempre vittime da sacrificare: carretta, ghigliottina, tricoteuses e popolo rumoroso. Un oliato meccanismo che resta in movimento con poco sforzo e che garantisce la grande ricchezza dal rischio che un qualche Spartaco non comprabile diventi troppo forte per essere fermato. Sergio e la classe politica del ‘92 non seppero trovare il modo per reagire all’assalto e nei trent’anni successivi la politica è restata il monopolio di avventurieri senza ideali, provocando l’estraniazione da essa del 60% dell’elettorato. Oggi, in una società ormai plasmata sul non-ideale dell’interesse egoistico individuale, il popolo è bisognoso come mai dal dopoguerra di credere in una possibilità di riscatto dalla povertà dilagante e dal deserto di speranza in cui stiamo affondando. Una proposta credibile si gioca proprio sul tema del disinteresse personale. I fatti del trentennio dimostrano che l’opinione popolare è pesantemente condizionata, nei confronti della personalità pubblica, dal sospetto di un interesse privato nel suo agire. E questa è la clava costantemente usata, attraverso il braccio giudiziario e la grancassa mediatica, per spegnere carriere non addomesticate. Dunque, la ricetta è quella di coniugare una grande e sincera idealità con un disinteresse quasi ascetico, così evidente da impedire che la sua percezione da parte del popolo possa essere incrinata dal sospetto e dalle accuse. Può sembrare un compito di difficoltà disumana finché non ci si ricordano le vite, i sacrifici, le privazioni, il carcere, dei nostri maestri; uno per tutti Sandro Pertini. Questo vi è mancato, caro Sergio: non l’onestà, perché vi abbiamo sempre saputi onesti e la storia ha dimostrato che lo eravate, ma la capacità di essere percepiti tali, e disinteressati, oltre qualsiasi calunnia.