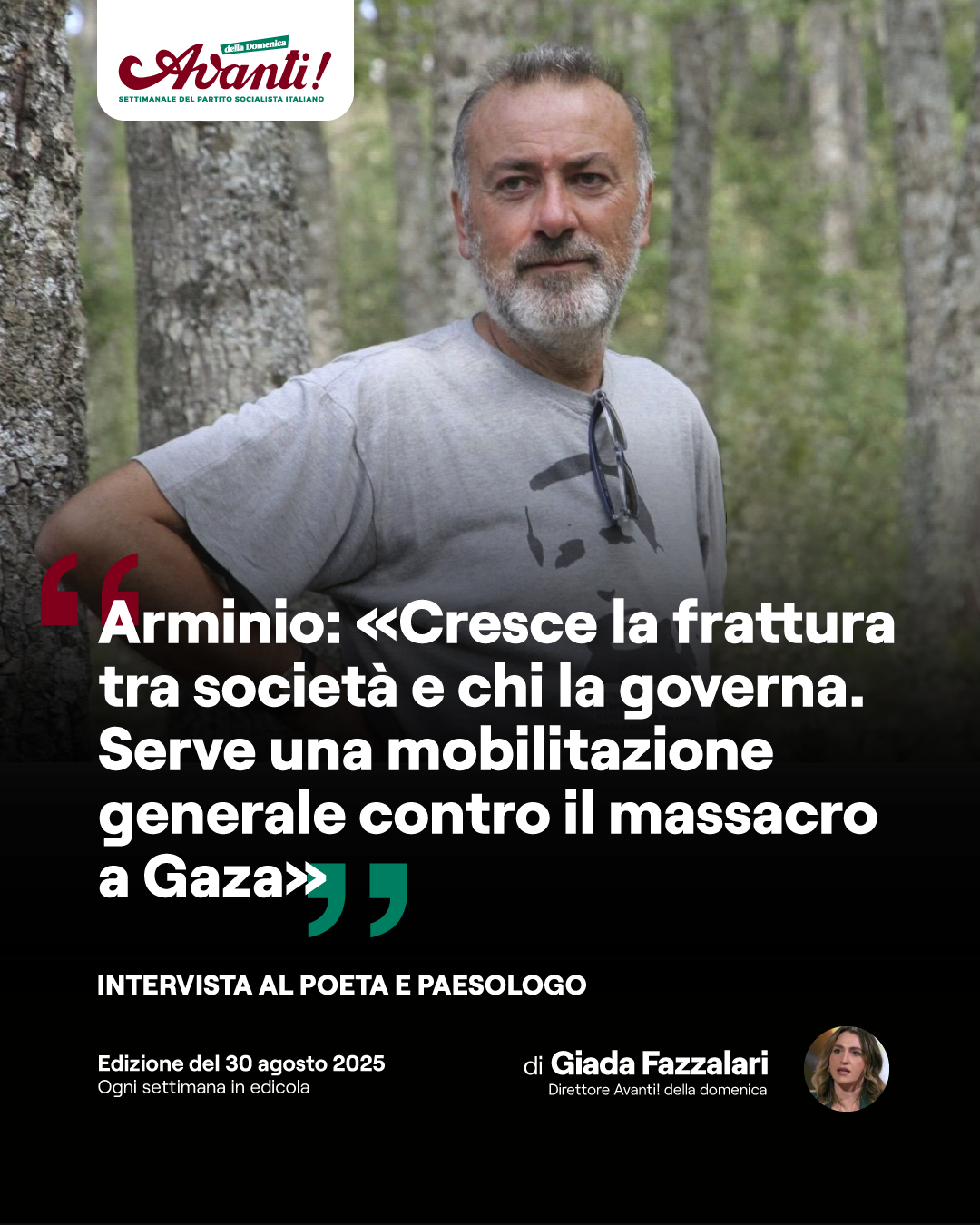

di Giada Fazzalari

C’è un paesino, tra le montagne della Basilicata, che sorge tra profondi solchi argillosi, i calanchi. Modellano un paesaggio quasi surreale, a tratti lunare. Quel paesino si chiama Aliano, nel materano, ed è stato reso famoso dal romanzo di Carlo Levi Cristo si è fermato a Eboli. Lì, “tra la luna e i calanchi”, si svolge una manifestazione dedicata alla paesologia da più di un decennio. Nata da un’idea del poeta e scrittore Franco Arminio, è ormai diventata una sorta di fenomeno generazionale: migliaia di ragazzi, che si mischiano tra i vicoli a residenti, visitatori, intellettuali, artisti e poeti, si ritrovano insieme in una sorta di “comunità provvisoria” – così la definisce Arminio – notte e giorno, mescolandosi tra poesia, musica e concerti notturni e consacrando insieme ogni alba, come agganciati ad una dimensione eterna, sospesa e onirica. Uno dei grandi meriti di Arminio, poeta e pensatore dal grande seguito, è quello di aver fatto della marginalità – delle aree interne, dei paesini, dei luoghi destinati all’abbandono o alla morte imminente – un luogo di nuovo “visto”.

Arminio, tutti quei ragazzi radunati ad Aliano cosa cercano e cosa vogliono davvero?

«Una parte di loro cerca una dimensione collettiva, comunitaria. Lì incontrano ragazzi sconosciuti di altri luoghi e avvertono quella sottile tensione erotica legata al fatto che, stando tra sconosciuti, tutto è possibile, come se ci fosse ogni giorno una promessa nell’aria. Un luogo dove puoi incontrare anche l’amore della vita. Ci sono tanti ragazzi interessati alla poesia e alla cultura che vogliono approfondire, capire dove va il mondo, mentre stanno in un posto che ha un senso, un’intensità che ha quasi una cifra sacra, cosa che nei luoghi in cui abitiamo non si sente più, perché si avverte una sorta di povertà, dove la vita sociale è come se fosse spenta. Ad Aliano invece c’è una miscela tra abitanti, artisti e visitatori, che io chiamo “comunità provvisoria”, una dimensione molto bella, dove i ragazzi vedono e tornano a essere visti».

Si dice che i ragazzi a quell’età siano disinteressati alla partecipazione attiva alla vita pubblica e alla politica. È la politica che se ne dimentica oppure, viceversa, sono in ragazzi che non se ne interessano?

«Credo che i ragazzi sentano che quel mondo non li riguardi, come però si avverte scarso impegno. Come a dire: “il mondo è affare vostro quindi io non ci entro”. Poi dipende anche dalla cornice in cui sono calati e in cui si sentono a loro agio, ma bisogna costruirla, quella cornice: la politica, purtroppo non se ne occupa. E fa fatica perché è in atto una mutazione epocale. Faccio un esempio: per un politico di cinquanta anni fa come Togliatti o De Gasperi era più semplice capire che cosa c’era nella società, perché c’erano gli operai, i contadini, la piccola borghesia; figure ben identificabili. Oggi non è più così. Ci sono state mutazioni così violente che anche un politico bravo fa fatica a capire cosa sta succedendo nella società. Il risultato è disastroso, ed è sotto i nostri occhi».

Quindi è responsabilità della politica che non “vede” quella generazione di ventenni?

«La politica ha le sue colpe; proprio intellettuali, prima ancora che legislative. È come se mancasse la capacità di percepire il materiale umano su cui ci sarebbe da costruire le leggi e i provvedimenti».

C’è anche un tema di scarsa qualità di classi dirigenti?

«Sì, intellettuale innanzitutto. Non si tratta di fare differenza tra orientamento di destra o sinistra, ma proprio di mancanza di studio da parte di tutta la classe dirigente. Per capire il mondo devi studiarlo molto e invece la politica non vede la società, e questo è drammatico. Cambiano i governi, di destra o di sinistra, ma la visione è sempre quella. C’è una frattura sempre maggiore tra il corpo sociale e quelli che dovrebbero governarlo. L’astensionismo è una spia di questa frattura. Chi va a votare lo fa per dovere, non perché ci sia una tensione vera».

C’è differenza rispetto al passato?

«Ho visto il film su Berlinguer e mi veniva da piangere. Mi è capitato anche con il film Hammamet. Quelle erano figure che avevano una potenza enorme; ora i politici sono dei comunicatori. Che pensiero hanno dell’economia, dei giovani, della scuola, della società? Se non leggono, non studiano, cosa producono? Ormai i politici sono calati nelle performance teatrali più che orientati da scelte precise. Ci sono performer formidabili, pensiamo a Vincenzo De Luca».

E la classe dirigente che governa il Paese?

«Questo governo non riesce a costruire un’egemonia. L’Italia non sta andando né a destra né a sinistra. Si vivacchia».

La destra agogna la conquista dell’egemonia culturale che per tutto il ‘900 è stata in mano alla sinistra. Ci è riuscita?

«No, non ci riesce. Non sento un vento di destra ma nemmeno una vera contestazione. Come il governo non riesce a portare l’Italia a destra, la sinistra non riesce ad opporsi alle sue scelte. Non abbiamo ad esempio visto uno sciopero di massa di due milioni di italiani».

Quindi un governo poco incisivo, ma anche un’opposizione senza anima?

«Si. Il governo non governa la società e non possiamo dire che c’è una spinta di una parte dell’Italia che si oppone. Ci sono azioni di maniera, come il richiamo al fascismo. Una volta i partiti di massa modellavano parte della società, oggi non c’è nulla di tutto questo. Oggi la classe dirigente è come se fosse pianta senza radice. E si nutre di parole appoggiate ad altre parole, per aria».

Quindi molti social e poca elaborazione del pensiero politico.

«Sì. Una volta si poteva discutere sulla base di un pensiero, come facevano Craxi o Berlinguer. Oggi abbiamo comunicazioni che si susseguono ogni giorno. Ma l’opposizione al governo che tipo di società vuole? Mica si è capito. Ok, dicono: “non siamo fascisti”. Allora chiedo: “e cosa siete”?».

Una volta c’era anche un rapporto stretto tra la politica e la cultura, tra politica e gli intellettuali. Oggi sembra che ci sia una sorta di “divorzio”. È così?

«Faccio un esempio: mando dei messaggi a Elly Schlein, a Giorgia Meloni, che mi rispondono. Si potrebbe dire c’è un rapporto, invece in realtà non è una questione di rapporti personali, è che la politica non riesce a dialogare davvero con il mondo della cultura. Anche la cultura ha le sue colpe».

Quali?

«Spesso non è all’altezza dei tempi che viviamo e questo è ancora più grave perché la cultura dovrebbe anticipare, si dovrebbe costruire una visione della società a cui la politica dovrebbe ispirarsi. E invece la cultura è rimasta quasi tutta nel Novecento e non ha capito che il mondo è cambiato. Gli scrittori ormai non parlano più tra di loro, non c’è una comunità letteraria e questo è drammatico. Pensiamo che una volta Pasolini, Volponi, Sciascia, Montale dialogavano tra di loro. E oggi?».

Ad Aliano è stata esposta un’enorme bandiera palestinese. Da quel 7 ottobre in poi come è cambiata la percezione rispetto a ciò che sta accadendo a Gaza?

«Qualche mese fa, se tu mandavi un articolo ad un giornale dove denunciavi ciò che avviene a Gaza, neanche ti rispondevano. Poi è diventata così violenta la situazione che un po’ hanno cambiato il tiro. Non basta però dire che è un genocidio per lavarci la coscienza, perché purtroppo la strage continua e continuerà. La domanda è: l’Italia e gli italiani, delle istituzioni e delle persone, cosa fanno? Potremmo fare uno sciopero a oltranza. Se lì accade qualcosa di smisurato, deve essere smisurata anche la nostra reazione».

Ci vorrebbe, quindi, una grande mobilitazione collettiva?

«Grande e anche con dei costi, perché è troppo facile fare un post sui social e dire che Netanyahu è un criminale. Siamo in tempo ad avere un guizzo e dare un segnale molto forte a Israele e dire che bisogna cambiare strada, anche nell’interesse stesso di Israele. Se fermiamo il Paese, fermiamo l’Italia, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, i loro governi prenderanno atto che i cittadini chiedono risposte vere. Cosa deve succedere ancora? È una follia quello che sta accadendo e noi abbiamo il dovere di fermarlo».

Riconoscere lo stato di Palestina, come hanno fatto altri Paesi, sarebbe un segnale?

«È il minimo. Come sarebbe necessario bloccare le forniture militari. Non si può pensare di sterminare un intero popolo».