di Giada Fazzalari

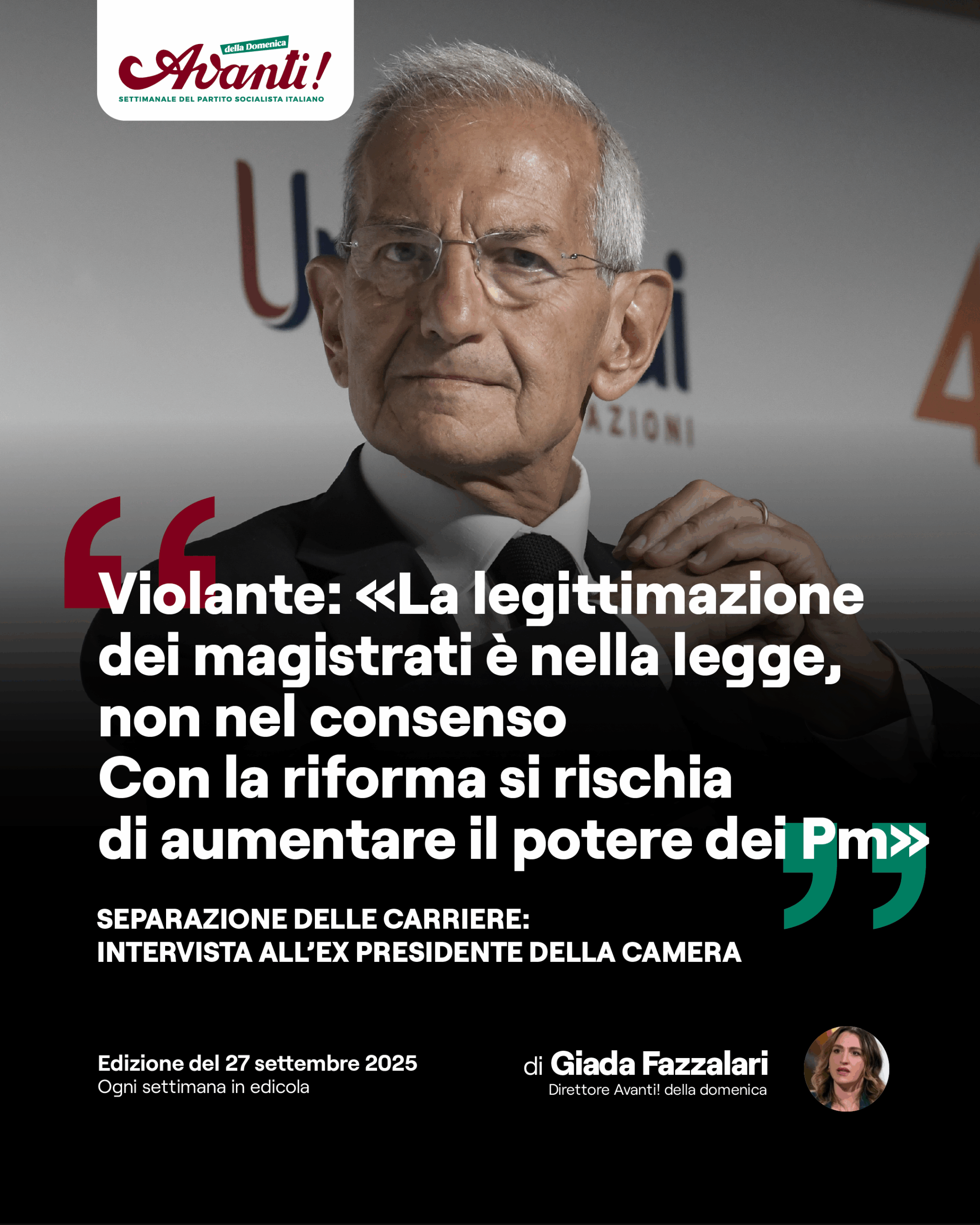

Già Presidente della Camera e Presidente della Commissione Antimafia, ex magistrato, tra gli esponenti di spicco del Pci negli anni ‘80. La lunga esperienza, giuridica, istituzionale e politica di Luciano Violante lo rende un interlocutore speciale nel momento in cui in Parlamento si sta dando vita alla riforma costituzionale della giustizia; la necessità di una riforma del sistema giudiziario in Italia è da tempo sostenuta da ogni forza politica. La proposta Nordio trova sostenitori ed oppositori equamente forti, sia tra le forze politiche che nella magistratura. Tra le priorità che una giustizia più giusta deve affrontare, più urgenti e drammatiche, per Violante c’è la vergognosa situazione delle carceri italiane. Quando solleviamo il tema del dimezzamento della fiducia nella magistratura da parte gli italiani, chiarisce: «il magistrato non deve pensare al consenso popolare, che è prerogativa della politica. La legittimazione del magistrato è nella legge». E ritiene «profondamente sbagliato» che «a partire da Mani Pulite si sia instaurato un clima di confraternita tra alcuni pubblici ministeri e alcuni mezzi di comunicazione»

Presidente, è passata in terza lettura alla Camera la normativa che introduce la separazione delle carriere in magistratura. Molti esponenti dell’Anm e della magistratura organizzata sostengono che questa implichi il controllo dell’Esecutivo sui Pubblici Ministeri, ma in realtà guardando il testo, questo lo si esclude. Lei che opinione ha?

«Il testo esclude il controllo politico, ma bisogna però tenere presente che in tutti i Paesi in cui c’è la separazione delle carriere, c’è il controllo politico. L’Italia sarebbe l’unico Paese ad avere un corpo autonomo di pubblici ministeri senza controllo politico. Di qui la preoccupazione dell’ANM, e non solo, che prima o dopo emerga la necessità di questo controllo politico. C’è un altro problema.».

Quale?

«La legge costituisce un corpo di pubblici ministeri, che non hanno vincoli gerarchici, e dispongono di un proprio consiglio superiore, per cui si amministrano da soli. È un istituto che con queste caratteristiche non c’è in nessuna parte del mondo. Si pensava di “normalizzare” i pubblici ministeri e invece così si potenzia il loro peso istituzionale in modo esponenziale. D’altra parte con la riforma Cartabia la separazione c’è già. Si può cambiare funzione solo una volta e solo entro i primi dieci anni. Questa è una soluzione saggia.».

Recentemente alcuni magistrati hanno dichiarato che l’apprezzamento da parte dei cittadini nei confronti della categoria è al 36%, che la fiducia si è dimezzata, ma è stato anche da loro detto: “ce lo meritiamo”.

«Il magistrato non deve occuparsi del consenso popolare, che è prerogativa della politica. La legittimazione del magistrato non è nel consenso, è nella legge. C’è un errore di prospettiva, non secondario».

Ci trova d’accordo. Però è difficile negare che ci sia stato, anche in passato, un eccesso di protagonismo da parte di alcuni magistrati – non tutti – e che il fenomeno sia stato alimentato fortemente dalla stampa.

«A partire da Mani Pulite si è instaurato un clima di confraternita tra alcuni pubblici ministeri e alcuni mezzi di comunicazione. È un intreccio profondamente sbagliato e pericoloso per la reputazione dei cittadini».

Il numero di risarcimenti per ingiusta detenzione è sintomo di un numero impressionante di errori giudiziari, maggiore di quello dei risarcimenti. Sbagliare è umano, ma si tratta sempre della vita delle persone. Davvero questo è un prezzo inevitabile per amministrare la giustizia?

«Non conosco i dati di altri Paesi, che sarebbero utili. Peraltro noi abbiamo un sistema di garanzie che non ha nessun altro Paese. Ma da noi i ricorsi in Cassazione sono decine di migliaia. In Francia sono poche centinaia. Laddove pendono in Cassazione sono decine di migliaia di casi da esaminare, la valutazione può anche non essere così attenta, tanto più con un numero di magistrati che è decisamente insufficiente. Penso che sia civile un paese nel quale la giustizia riconosca i propri errori, sempre possibili, e ponga rimedio».

Lei sulla questione Kirk ha richiamato le forze politiche alla responsabilità e non ha gradito alcune reazioni che ci sono state sia nella maggioranza che nell’opposizione…

«Ogni volta che si uccide un uomo per le sue idee è un colpo che si dà alla democrazia. Noi veniamo da una cultura politica diversa “Io non condivido le cose che tu dici ma darò la mia vita perché tu possa continuare a dirle” scriveva Voltaire. Questo è il nostro imprinting europeo, da lì nasciamo. Chi tradisce questo imprinting tradisce i valori di fondo della democrazia europea. D’altra parte, la morte di una persona uccisa per le sue idee non può essere utilizzata come strumento di campagna elettorale. La morte ha una sacralità profonda che esige rispetto».

Trump ha commentato la questione in modo esemplare…

«Mi ha colpito profondamente quello che ha affermato Trump. Quando la moglie del ragazzo ucciso ha detto: “io perdono”, lui ha ribattuto: “io odio i miei avversari”. E lo ha detto da capo della potenza più grande del mondo. E intanto dà mandato al Ministro della Giustizia di perseguire i suoi avversari: è il contrario di quello che noi intendiamo per democrazia».

Quando si parla di giustizia si parla anche di sovraffollamento delle carceri, che è da troppo tempo molto oltre il tollerabile. Su questo giornale abbiamo sostenuto che i condannati per reati non violenti dovrebbero scontare la pena ai domiciliari, oltre alla soglia di pena oggi prevista per pene alternative. Lei cosa ne pensa? È un percorso praticabile?

«Potrebbe avvenire quello che lei dice; c per condanne relative alcuni reati meno importanti autorizzare l’esecuzione presso il proprio domicilio; ma questi vale per chi ha un domicilio; per chi il domicilio non ce l’ha, la soluzione non è praticabile. Meglio, forse, accentuare il ricorso alle misure alternative fondate sul buon comportamento in carcere. Il sistema deve sempre riconoscere il buon comportamento in carcere per costruire incentivi; altrimenti il carcere si potenzia come scuola di criminalità e di odio nei confronti della società».

Quando si parla di giustizia si toccano tanti temi urgenti: ma oggi il Presidente Violante, da dove inizierebbe davvero per rendere la giustizia un po’ più giusta nel nostro Paese?

«Io penso che il problema più urgente e drammatico sia quello delle carceri, che, tra l’altro, non sono tutte uguali. Si può finire ad Opera come a Santa Maria Capua Vetere. Si può finire in un carcere dove non c’è acqua, ci sono topi, scarafaggi, zecche. Tre o quattro anni di carcere possono essere vissuti in modo diverso anche rispetto a dove il detenuto è costretto ad andare. Anche questo è un problema drammatico, perciò bisogna riconoscere con maggiore larghezza il buon comportamento in carcere».